RA, MEDICI, MODERN ART, AMUN-RE und so weiter: Die besten Versteigerungsspiele verdanken wir Reiner Knizia. Allerdings liegt das schon eine ganze Spielergeneration zurück, und seitdem hat sich einiges verändert. Moden kamen, Moden gingen, Versteigerungsspiele sind nicht mehr ganz so brandheiß wie damals.

Wie geht YANGTZE? YANGTZE ist ein Versteigerungsspiel ... Ich weiß, das kommt jetzt ziemlich überraschend. Wohl kaum jemand hätte erwartet, dass die Einleitung einen Sinn ergeben soll.

Versteigert werden „Niederlassungen“. Es gibt vier verschiedene, je zwei Mal in Grün und drei Mal in Braun. Insgesamt 20 Plättchen. Am Ende punkten Mehrheiten in jeder der vier Sorten sowie Sätze verschiedener Bauten in Grün und Braun.

Versteigert wird immer dann, wenn am Ende eines Spielerzuges ein Niederlassungs-Plättchen aus dem Beutel gezogen wird. Es kann einige Runden lang keine Versteigerung geben oder auch mal mehrere direkt hintereinander.

Die meisten Plättchen im Beutel sind Waren. Fünf Luxuswaren in fünf Farben sowie sechs Volkswaren in sechs (anderen) Farben. Mit den Waren machen die Spieler Geld. Zu Beginn des Spielzugs darf man eine Serie gleicher Objekte oder Farben verkaufen. Je größer die Serie, desto wertvoller. Anschließend darf ein Gut erworben werden. Je länger die Ware schon im Markt herumliegt, desto niedriger der Preis. Hinterher füllt man die Waren-Kolonne wieder auf.

Dabei kann es nicht nur zu Versteigerungen kommen. Zwölf Plättchen im Beutel zeigen „Herrscher“ und lösen, sobald gezogen, ein Ereignis aus. Der zwölfte Herrscher beendet außerdem das Spiel. Gut möglich, dass gar nicht alle 20 Niederlassungen auftauchen.

Was passiert? Mit seinen Niederlassungen könnte ein Spieler im Bestfall 220 Schlusswertungs-Münzen einnehmen. Kaufte er dazu sämtliche Plättchen und bezahlte im Durchschnitt 11 Münzen, hätte er weder Gewinn noch Verlust gemacht. Für den ungefähren Wert eines Plättchens ist diese Rechnung schon mal ein Anhaltspunkt. Tatsächlich wird bisweilen erheblich mehr geboten. Ob ich drei oder vier verschiedene grüne Niederlassungen habe, macht einen Unterschied von 20. Wenn mir das fragliche Teil auch noch einen sicheren zweiten Platz in der Mehrheitswertung beschert, wären das weitere 15.

Also könnte ich locker 20, 25 oder gar 30 bieten? Na ja, meistens nicht. Denn so viel Geld hat man in YANGTZE selten flüssig. Drei Mal im Spiel darf ich mir zu immer übleren Zinssätzen was pumpen. Ansonsten muss ich eben rechtzeitig meine Güter zu Geld machen – was ich eigentlich vermeiden möchte, denn erst der Aufbau einer langen Serie lohnt sich so richtig.

Ob und wie schnell ich eine Serie hochsammeln kann, liegt kaum in meiner Hand. Taucht das letzte fehlende Stück erst kurz vor Spielende auf oder befindet es sich schon seit Beginn hinter dem Sichtschirm eines Mitspielers, hätte ich den Krempel wohl besser vorher verscherbelt.

YANGTZE ist in vielen Dingen unberechen- und unsteuerbar. Die Entscheidungen sind oft spekulativ – aber trotzdem spannend. Solange ich vorrangig sammle, hoffe ich, dass möglichst wenige Niederlassungen auftauchen. Habe ich gerade ein großes Waren-Set abgestoßen, kämen mir Versteigerungen sehr gelegen. Weniger gelegen kämen mir lästige Herrscher-Ereignisse wie etwa die Besteuerung des aktuellen Barvermögens.

Ich zocke, indem ich die angepeilte blaue Kanne noch eine Runde liegen lasse, damit sie billiger wird. Und ärgere mich, wenn sie überraschend mein Vordermann nimmt, der gar keine Kannen sammelt, aber offenbar Blaues.

Es lohnt sich, die anderen Spieler zu beobachten, um tunlichst nicht dieselben Waren zu sammeln und tunlichst nicht in unerbittliche Versteigerungsduelle hineingezwungen zu werden. Und es lohnt sich, YANGTZE in derselben Runde mehrfach zu spielen, um ein Gefühl für realistische Gebote zu entwickeln. Nur leider gibt es da ein Problem: Fan-Runden für YANGTZE konnte ich nicht finden.

Was taugt es? Obwohl YANGTZE reichlich Zufallselemente enthält, ist es unübersehbar mathematisch angelegt. Nicht viele Spieler fliegen auf diese Art von Spiel, insbesondere in der aktuellen Spiele-Ära, die uns mit themenstarken und innovativen Spielen geradezu verwöhnt. YANGTZE wirkt wie etwas aus der Zeit gefallen.

Mein Daumen geht trotzdem eher nach oben als nach unten. YANGTZE ist ein sehr interaktives Spiel, sauber produziert, mit gutem Material und klaren Regeln. Es ist an keiner Stelle trivial, von Beginn an spannend, nichts wirkt überflüssig.

Die Entscheidungen sind allerdings rein situativ. Natürlich kann man sich irgendeine Strategie vornehmen und planen, erst mal nur zu sammeln und mit der Macht des großen Kapitals später alles aufzukaufen. Da der Spielverlauf jedoch sehr davon abhängt, was wann aus dem Beutel gezogen wird, ist der Erfolg einer solchen Vorgehensweise eher Zufall. Wer sich überhaupt nichts vorher zurechtlegt, kann genauso gut abschneiden.

Die Herrscher-Ereignisse haben mir am wenigsten gefallen. Nicht weil sie so viel Schicksal ins Spiel bringen. So etwas kann durchaus das Sahnehäubchen sein. Sondern weil die Ereignisse zu häufig ins Leere laufen, indem sie zu einem Zeitpunkt ins Spiel kommen, an dem sie noch nichts oder nichts mehr oder nichts Besonderes bewirken. An dieser Stelle hätte man aus YANGTZE vermutlich mehr herauskitzeln können. Aber wie dem aus sei: Hätte ich Mitspieler, würde ich weiterspielen.

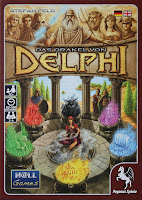

YANGTZE von Reiner Knizia für zwei bis vier Spieler, Piatnik.